Schon recht früh zeigte sich, dass es künftig einen existentiellen Konflikt zwischen der Werksanlage und dem Landschaftsgarten geben wird: Platzbedarf. Es waren nicht nur die gute Konjunktur, die Qualität der St. Ingberter Eisenwaren und die „Monopolstellung“ des Werkes im Königreich Bayern, die die „Fabrik“ unaufhörlich wachsen ließen. Hinzu kam ein wichtiger technischer Fortschritt. Die Dampfmaschine hatte inzwischen einen Entwicklungsstand erreicht, der ihren Einsatz zunehmend unproblematischer und wirtschaftlicher machte. Bislang stand nur die Wasserkraft als Antriebsmotor zur Verfügung, weshalb die Produktionsanlagen entlang des Bachbettes und in entsprechendem Abstand zueinander angelegt werden mussten. Dampfmaschinen konnten überall dort aufgestellt werden, wo ausreichend Fläche zur Verfügung stand. Konsequenterweise wurde nun das enge Tal immer intensiver für Produktionsanlagen genutzt, so dass bislang „unproduktive“ Flächen nun in die Produktion einbezogen wurden.

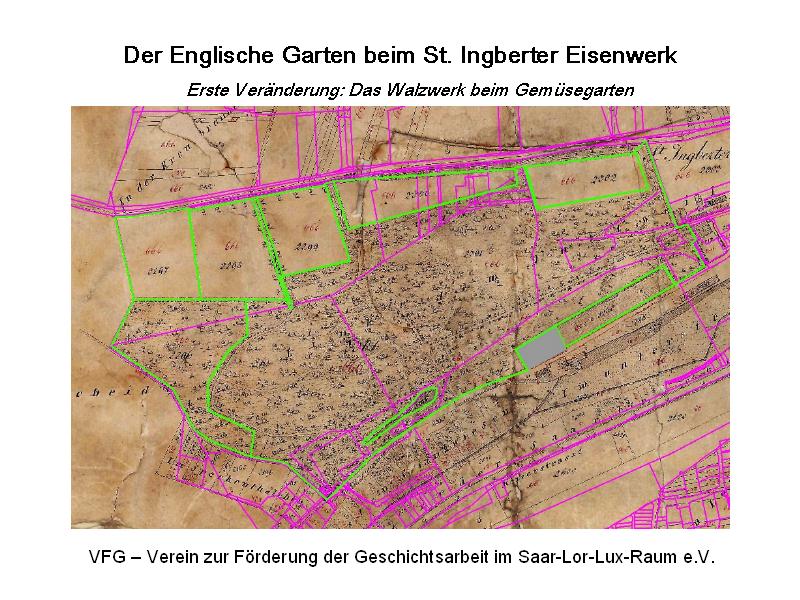

Das frühe Walzwerk, das mitten in den einstigen barocken Gemüsegarten gebaut wurde (grau maskierte Fläche), soll als Beispiel für diese Entwicklung dienen.